|

„Komponieren ist etwas Ausschließliches, es fordert den ganzen Menschen“

Gespräch mit dem Komponisten Michael Denhoff

VON FRIEDRICH SPANGEMACHER, KÖLN

In Zeiten, in denen sieben von zehn Stücken, die auf den Programmen öffentlicher Sinfonie- und Kammerkonzerte stehen, aus der klassischen und romantischen Epoche stammen, haben es zeitgenössische Komponisten schwer, aufgeführt, wohl noch schwerer aber, akzeptiert zu werden. Die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit „neuer Musik“ ist beim breiten Publikum kaum größer als zu Beginn unseres Jahrhunderts, als erste Partituren entstanden, die den gewohnten tonalen Sprachraum sprengten, um aus einem starken inneren Ausdrucksbedürfnis heraus "die Luft von anderen Planeten zu atmen" (Dehmel/Schönberg). Inzwischen sind fast achtzig Jahre vergangen; nach der Musik mit „zwölf aufeinander bezogenen Tönen“ (Zweite Wiener Schule) und der Radikalisierung dieses Denkansatzes in der seriellen Musik ist die musikalische Sprache um große Dimensionen erweitert worden. Die zeitgenössische Musik heute zeigt sich dem Hörer, der sich intensiv auf sie einläßt, in einer außergewöhnlichen klanglichen wie stilistischen Vielfalt, in der junge Komponisten erst ihren eigenen Weg finden müssen.

Michael Denhoff, der 1955 in Ahaus geborene Komponist, weist denn auch in einem kürzlich verfaßten Text über sein eigenes Kompositionsverständnis darauf hin, daß es „im heutigen musikalischen Umfeld, das geprägt ist von einer nie so extrem gekannten Pluralität von Stilrichtungen und Zeitströmungen - wie sie auch die heutige Gesellschaft kennzeichnet“, nicht leicht sei, „als Komponist seinen Platz zu finden und unbeirrbar seinen Weg zu gehen“. Sein künstlerisches Werk aus den knapp zehn Jahren seines Schaffens, in denen er sich hörbar von Vorbildern gelöst hat, zeigt jedoch, daß er längst zu einer eigenständigen Sprache gefunden hat. Den frühen Partituren hört man noch ihre Orientierungslinien an: neben Bartök z. B. die Musik der sechziger Jahre eines Ligeti, früh aber auch schon die Musik Bernd Alois Zimmermanns, jenes Komponisten, der bis heute das Vorbild Denhoffs geblieben ist. Dichte Orchesterklänge, Bündelungen chromatisch benachbarter Töne, rhythmisch differenzierte Klangflächen gehörten ebenso zu seinem Vokabular wie expressive, solistische oder ganz dünn instrumentierte Passagen, die vom Kammermusikwerk Bartöks, seinen Quartetten, aber auch z. B. seiner Violinsonate hergeleitet sein mochten. Neben „Umbrae - in memoriam B.A. Zimmermann“ ist „Tempus impletum“ (angefüllte, gefüllte, erfüllte Zeit) für großes Orchester vielleicht eines der ersten Werke, in denen Denhoff zu einem eigenständigen Stil fand. Es entstand 1978, im Jahr seiner künstlerischen Reifeprüfung.

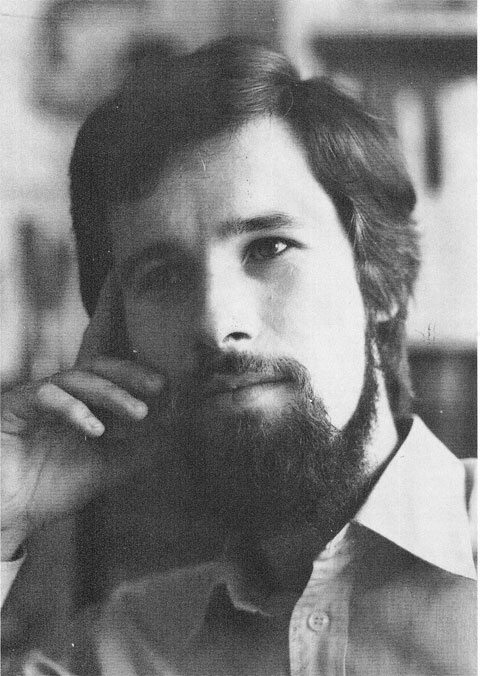

Michael Denhoff

Dem aufwühlenden Vorwärtstreiben der Bläser, des Schlagzeugs und des Klaviers („Drängen der Zeit“) steht ein quasi „Anhalten“ (der Zeit) im visionären Klang der Streicher und Holzbläser entgegen. Die Bläsereruptionen treiben das Klanggeschehen im zweiten Drittel der Komposition zu gewaltigen Steigerungen, Überwucherungen von Zeit und Raum. Erst in der Coda kann sich die Gegenwelt emanzipieren. Die Flageolettöne scheinen die Zeit rückwärts drehen zu wollen – oder die innere gegen die geballte äußere Zeit zu setzen. Die Coda hat ein Moment der Suche, des behutsamen Vortastens, des Unbegreiflichen, aber auch des Einspruchs; vielleicht eine der zentralen Stellen im Frühwerk Denhoffs, die auf sein heutiges Komponieren vorausweisen. Neue lmpulse brachten die Studien bei Hans Werner Henze und die Teilnahme an einem von John Cage geleiteten Kurs in England. Zugleich scheinen die Zeichnungen und Bilder Goyas (Denhoff ist selbst auch Maler und hat sich immer wieder von Bildern zum Komponieren anregen lassen) eine wichtige Rolle für die Neuorientierung gespielt zu haben.

Die Texturen seiner Stücke sind heute vielleicht weniger dicht, aber weitaus spannungsreicher und „verletzlicher“. Die Dynamik des Tones in all seinen Komponenten, die Artikulationsvielfalt auf engstem Raum ist ihm wichtiger als die große Geste. Seine jüngste Musik hat etwas vom Nachspüren in jenen hermetischen Bereichen (des Geistes), in denen Unfaßbares, aber auch die existenzielle Angst unserer Tage zu Hause ist.

Michael Denhoff begann als Zehnjähriger mit ersten Kompositionsversuchen, studierte aber zunächst in Köln Cello (bei Siegfried Palm). 1975 begann er sein Kompositionsstudium bei Jürg Baur. Nach der künstlerischen Reifeprüfung und dem Konzertexamen (Violoncello 1978, 1980) setzte er seine Studien bei Hans Werner Henze fort. Er lebt heute als freischaffender Komponist und Cellist in Bonn.

Nach einer Aufführung des Ersten Streichquartetts durch das Kreuzberger Streichquartett im Ahauser Schloß begrüßt der Komponist das Ensemble (1975)

Das folgende Gespräch fand im Sommer 1983 statt.

Du bist in Ahaus geboren und aufgewachsen. Gibt es für Dich Erinnerungen an die damalige musikalische Umwelt?

Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der viel Musik gemacht wurde, und das erste, was ich wohl überhaupt wahrgenommen habe, war Musik. In der Verwandtschaft erzählt man sich, daß ich eher singen als sprechen konnte. Ich fing natürlich auch sehr früh an, ein Instrument zu lernen, mit sechs Jahren zuerst Klavier beim Vater, dann Cello. Schon sehr früh wurde ich in Konzerte mitgenommen; zwar sind mir zum Schluß meistens die Augen zugefallen, aber trotzdem fand ich es sehr aufregend, als so kleiner Konzertbesucher dabeisein zu dürfen. Ein Schlüsselerlebnis war die Begegnung mit dem 5. Streichquartett von Bartök, das das Bartök-Quartett seinerzeit in Ahaus spielte, ein Erlebnis, dessen Konsequenzen ich damals kaum erahnen konnte. Es hat mich ungeheuer aufgewühlt !

Was hat Dich auf das Komponieren gebracht? Was war Auslöser, Dich zum ersten Mal ans Klavier zu setzen oder an ein Notenpapier, um Noten zu schreiben?

Mein Weg zum Komponieren verlief vielleicht etwas ungewohnt. Neben dem Instrumentalunterricht und dem damit gleichzeitig wachsenden Interesse an allem Akustischen und der Musik verschiedenster Epochen hatte ich schon recht früh eine intensive Beziehung zur Malerei. lch begann selber zu malen und verdiente damit später auch mein erstes Taschengeld. Und so war das Beschreiben des Notenpapiers zunächst nur Freude an der graphischen Verteilung von Notenköpfen, ohne daß ich dabei an eine klangliche Realisierung dachte. Eine Notenseite sollte nur optisch schön und reizvoll aussehen, wie ein Bild. Als meine instrumentalen und manuellen Fähigkeiten auf dem Instrument etwas größer wurden, wollte ich natürlich jetzt auch etwas schreiben, was ich spielen konnte, und so entstanden die ersten kleineren Stücke für Klavier und Cello.

Du erwähntest, daß Du auch malst. Gibt es bei beiden Künsten, beim Komponieren und Malen ähnliche Probleme?

Zunächst zeigen sich die Unterschiede. Das Komponieren ist ein wesentlich komplexerer Vorgang als etwa die Gestaltung einer Bildfläche. Vielleicht erklärt es sich so, daß ich zunächst viel mehr Affinität zum Malen hatte. Bei einem Bild hat man gleich das Ganze vor Augen. Ein Notentext muß erst von einem Musiker, einem „Interpreten“ zum Leben erweckt werden. Das Optische geht den direkten Weg. Das Akustische geht Wege, die verschlüsselter sind, aber auch tiefer die Seele berühren. Musik bewegt sich in der Zeit - eine Binsenweisheit; die Gestaltung von Zeit scheint mir aber wesentlich schwieriger als die einer Fläche.

Nun gibt es beim Malen aber auch Probleme der Komposition, der formalen Gestaltung, der Proportionen ...

Das ist absolut richtig. Viele Bilder haben ganz klare und überlegte Konstruktionen, die sich nach berechneten Proportionen richten, und in denen es Dialoge zwischen bestimmten Bildpunkten gibt. Kandinsky hat viel darüber nachgedacht, wie Beziehungen nicht nur zwischen Formen, sondern auch zwischen Farben nötig werden. Ähnliche Mittel stehen auch der Musik zur Verfügung. Ich kann sowohl eine Fläche als auch die Zeit nach dem Goldenen Schnitt proportionieren; gerade den Goldenen Schnitt setze ich in meinen Kompositionen – wenn auch in steter Abwandlung – immer wieder ein, aus der Reflexion heraus, daß dieses Proportionsverhältnis ein von der Natur gegebenes ist.

Du hast oft, wie bei den kürzlich fertig gestellten „Desastres de la guerra“ Bilder als Anregungen zum Komponieren genommen. Wie sind die Beziehungen, wie gehst Du an die "Vorlage" heran?

Es gibt inzwischen sieben Stücke von mir, die einen Bezug zu Bildern haben. Ich glaube, daß bei allen Stücken das Herangehen an die Vorlage immer wieder anders gewesen ist. Ich muß mich einem Bild von Chagall anders nähern als einem Bild von Dürer. Klee muß sich in der Musik anders niederschlagen als etwa Goya. Bei einem sehr romantischen oder einem surrealistischen Bild muß man mehr von der Impression ausgehen, während man einem Dürer-Kupferstich fast mit intellektuellem Scharfsinn begegnen muß. Doch selbst wenn verschiedenartige Bezüge zwischen Komposition und Bildvorlage bestehen, halte ich es für gefährlich, von Analogien zu sprechen.

Zurück zu den Anfängen Deines Komponierens. Du bist zum Studium nach Köln gegangen, hast zunächst Cello, dann Komposition studiert. Gab es damals Vorbilder für Dich?

Natürlich gab es Vorbilder! Ich sollte vielleicht richtiger sagen, es gab Komponisten, deren Werke mich in bestimmten Zeiten ganz besonders beschäftigten und fesselten, was sich auch auf meine eigene Arbeit niederschlug. Schon vor Beginn meines Studiums hatte ich begierig alles verschlungen, was neu und ungewohnt war, habe Partituren gekauft und studiert, alle mir zugänglichen Schallplatten mit neuer Musik gehört und dabei vieles kennengelernt und aufregend gefunden, was mir heute, mit geschärftem Geschmacksinn, nicht mehr gefällt, mich zum Teil sogar langweilt. Ganz wichtig war für mich die Auseinandersetzung mit der Musik von Gustav Mahler, zu der ich erst während meiner Studienzeit Zugang fand. Der riesige Orchesterapparat und der enorme Umfang seiner Symphonien hatten mich zunächst abgeschreckt. Doch gerade daran habe ich viel gelernt bezüglich Form und Instrumentation. Meine ganz besondere Liebe gilt seit Jahren der lX. Symphonie, deren erschütternder Aussagekraft sich wohl kaum ein Komponist und Hörer entziehen kann. Neben Bartök, Strawinsky, Berg, Webern, Messiaen, Lutoslawski und Henze muß ich vor allen wohl noch B. A. Zimmermann nennen, dessen musikalisches Denken mich in vieler Hinsicht geprägt hat. Leider war es mir nicht vergönnt, sein Schüler zu werden; die Nachricht von seinem Freitod hat mich damals tief berührt. „Umbrae“, ein mir heute noch sehr wichtiges Stück, ist Zimmermann gewidmet.

Du hast Cage nicht genannt, obwohl Du mit ihm in England zwei Wochen zusammengearbeitet hast...

Diese zwei Wochen in Guildford, wo John Cage mit Merce Cunningham einen Kurs für Komponisten und Choreographen hielt, zu dem ich eingeladen war, waren tatsächlich eine ganz wichtige Erfahrung, vielleicht die wichtigste in letzter Zeit. Weniger die Musik von Cage, sondern vielmehr seine Persönlichkeit (zwischen Schalk und Philosoph), die die ganze Arbeitsatmosphäre in Guildford prägte, hat zu einem gewissen Wendepunkt in meiner Arbeit geführt. Mit meinen Stücken „Traumgesicht“ und „Morgenlied“, die dort in den letzten Tagen entstanden, habe ich musikalisches Terrain betreten, das mir eine neue Tür öffnete zu einer sehr eigenen persönlichen und kompromißlosen Sprache. Alle neuen Stücke wären nicht denkbar ohne diese Erfahrung.

ln einer Porträtsendung des Westdeutschen Rundfunks über Deine Musik wurden Deine Kompositionen als traditionalistisch bezeichnet. Wie stehst Du zur Tradition und welche Rolle muß für Komponisten „Geschichte“ spielen?

Ich finde, ein Komponist muß in der Musikgeschichte zu Hause sein. Zur Selbstfindung eines Komponisten gehört unbedingt die Auseinandersetzung mit der Tradition. Wer sich von ihr mit Arroganz abwendet, dem fehlt die Legitimation zum Komponieren. Der Bezug zur musikalischen Vergangenheit sollte aktiv sein! Wenn ich heute eines der späten Quartette von Beethoven höre, ist es für mich immer noch aufregend neue Musik, die mit der Sonatenform sehr gewagt umgeht. Oder wie Brahms im letzten Satz seiner vierten Symphonie eine Passacaglia komponiert, ist doch ungeheuerlich ! lch glaube, in keiner Gattung wurde bisher alles gesagt. Auch heute muß es für einen Komponisten fesselnd sein, ein Streichquartett zu schreiben, eine aufregende Aufgabe, wie schon für Haydn und Mozart. Auch die schon oft totgesagte Oper reizt Komponisten heute noch. Selbstverständlich reicht es nicht, überlieferte Formen und Besetzungen einfach zu übernehmen, man muß sie mit neuem Leben füllen. Dann sind auch heute der Kontrapunkt, die Variation und die dialektische Spannung unterschiedlicher Gedanken noch lebendig. Für mich ist in diesem Zusammenhang wichtig, daß ich nicht nur Komponist, sondern als Cellist und Dirigent auch Interpret bin. So erfährt man die Musik viel intensiver und lernt sie genauer kennen.

Könntest Du in einigen Sätzen den Entstehungsprozeß eines Stückes beschreiben? Wie ist die erste ldee, wie geht es weiter?

Das läßt sich nicht generell beantworten. Oft ist der erste Anstoß für ein Stück außermusikalischer Art. Ich habe z. B. einen Gedichtband gelesen, aus dem ich einige Gedichte vertonen möchte. Oder ich möchte die von den Gedichten ausgelöste Stimmung mit meiner Musik einfangen, weil sie mich berührt und bewegt hat. Dabei stellen sich gleich von Anfang an einige ganz klare musikalische Vorstellungen ein. Doch bis die ersten Noten auf's Papier gebracht werden, dauert es meist noch sehr lange. Was einem Stück an geistiger Arbeit vorausgeht – oft auch verzweifelte Stunden – dauert weitaus länger als die konkrete Ausarbeitung und Niederschrift der Musik. Manchmal trage ich die Idee für ein bestimmtes Stuck Jahre mit mir herum, bis ich glaube, den einzig richtigen Weg gefunden zu haben. Bevor ich an die erste Skizze gehe, muß die Gesamtkonzeption oder die „Dramaturgie“ eines Stückes da sein. Trotzdem kann sich während der Arbeit herausstellen, daß sich der eigentliche Plan nicht mehr einhalten läßt, geändert werden muß. Bei der Reinschrift bleibt noch ein ganz wichtiger Teil der Arbeit übrig: die Instrumentation und meist auch noch die rhythmische Konkretisierung. Dafür sind natürlich genaueste Kenntnisse der Instrumente und ihrer spieltechnischen Möglichkeiten nötig. Früher war das Komponieren für mich viel leichter, vielleicht, weil ich naiver mit dem Material umging. Je länger ich schreibe, desto schwieriger wird es. Heute arbeite ich viel selbstkritischer, doch vielleicht auch ehrlicher, konsequenter und kompromißloser. Komponieren ist etwas Ausschließliches, es fordert den ganzen Menschen.

Es scheint schwierig zu sein, in Deinen Stücken so etwas wie einen thematischen Hauptgedanken zu fixieren, vieles scheint auf dem Weg, in Entwicklung zu sein...

Ich glaube schon, daß man in meiner Musik so etwas wie Hauptgedanken finden kann. Sicher, es gibt keine zwei Themen in klassischem Sinn, wie bei der Sonatenform. Dennoch hat jedes Stück verschiedene Gedanken, die die Entwicklung einer größeren Form bestimmen, Motive, die trotz steter Wandlung in Harmonik und Rhythmik wiederkehren. Nicht selten entwickle ich einen musikalischen Ablauf aus einer winzigen Keimzelle; so ist in meinen „Goya-Impressionen“ für Cello und Klavier ständig der Ton „d“ als imaginäre Achse präsent. Die harmonische Ausleuchtung mit Flageolettklängen zu tiefen Baßtönen in fast statischer Ruhe läßt schon zu Beginn die Steigerung bis hin zu unerbittlich brutalen Repetitionen des Tones am Ende erahnen. Alles bleibt immer in Bewegung, wird stets variiert, verdichtet, entwickelt. So ist ein Stück auch nicht zu Ende, wenn die Musik aufhört ...

Was möchtest Du als Komponist erreichen?

Kein Komponist schreibt nur zum persönlichen Vergnügen oder für die Schublade. Natürlich geht es mir darum, ein Publikum zu finden und verstanden zu werden. Doch die innere Notwendigkeit und der Anlaß des Schreibens sind unabhängig vom Verständnis. Dennoch möchte ich beim Hörer etwas bewegen und bewirken. Meine Musik soll nicht wie Wein konsumiert werden und berauschen, sie soll sensibilisieren, auch fragen und herausfordern, sie soll Gefühle aussprechen, dem Hörer etwas mitteilen – in einer Zeit, in der Musik immer mehr zur Kaufhausware zu werden droht und nur ein hübsches i-Tüpfelchen für unser übersättigtes Luxusleben zu sein scheint.

erschienen in „Unsere Heimat“ – Jahrbuch der Kreises Borken, 1983

|